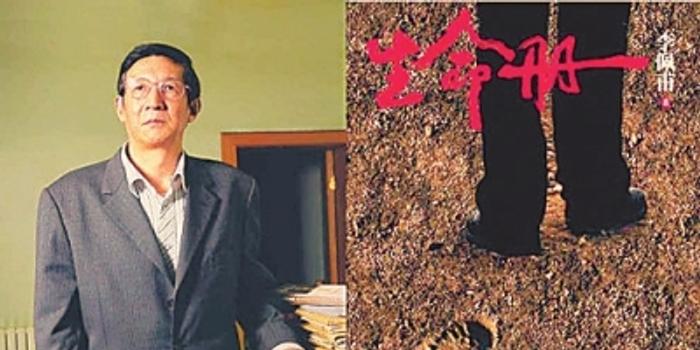

河南作协主席李佩甫《生命册》获第九届茅盾文学奖

河南日报

关注本报讯(记者 刘洋)8月16日,第九届茅盾文学奖获奖名单公布。我省作协主席李佩甫的长篇小说《生命册》捧回大奖,实现了河南本土作家在茅盾文学奖上的重大突破。

由作家出版社于2012年出版的《生命册》是李佩甫继《羊的门》、《城的灯》之后的又一部力作。该作品是一部追溯城市和乡村时代变迁的“心灵史诗”。在他的笔下,乡村与城市、历史与现实、理想与欲望并置,作者试图从中摸索出时代与人的命运之间的关联。

同时获奖的作品还有格非的《江南三部曲》、王蒙的《这边风景》、金宇澄的《繁花》、苏童的《黄雀记》。茅盾文学奖评委之一、省文学院院长何弘在评奖结束后接受了记者采访。他认为,李佩甫的《生命册》获奖实至名归,这部作品可以说是李佩甫创作生涯最成熟的作品,在无限逼近历史和人性真实的过程中,为我们绘制出一幅具有哲理反思意味的人物群像图。

茅盾文学奖是中国目前长篇小说的最高奖项,每四年评选一次。

▶▶相关链接

创作永远是重新开始

——访第九届茅盾文学奖获得者李佩甫

□本报记者 刘洋

在8月16日揭晓的第九届茅盾文学奖的榜单上,省作家协会主席李佩甫的长篇小说《生命册》与格非、王蒙、苏童、金宇澄的作品共同撑起了本届中国长篇小说最高奖。

获奖消息传来时,李佩甫如往常一样在书房写作。“能够获奖当然还是很高兴的。”他说,“我多吸了两根烟。”

他写出这块土地上的生命状态

作为“平原三部曲”的收官之作,李佩甫花甲之年出版的《生命册》几乎倾注了他全部的心血。李佩甫说,整部作品写了3年,但积累的时间用了50年。创作过程中,李佩甫废掉了已经写了七八万字的初稿,原因是“没有找到开头的第一句话”。随后,他回到当初下乡的地方待了两个月,亲身感受中国农村的新变化,而后重新开始创作。为了写得顺畅,他索性离开了让自己焦躁的书房,在卧室里完成了这部38万字的作品。

“我是一粒种子”,这是《生命册》第一章的第一句。李佩甫说,这句话代表了他一直以来的创作态度和方式。“我把人当植物写了,剖析当代农民的精神,并通过他们的成长过程,反映中原文化的独特生存环境,写出这块土地上的生命状态。”他说。

不善于给自己作品起名字的李佩甫十分喜爱《生命册》这三个字。他说,这个名字更切近平原,有一种背景的感觉,更有一种树状的、放射的感觉,代表了一个平原上的众生相。文本的核心是背景和土壤,但其实我是在写人,所以把它命名为《生命册》。这些文字记录着中国乡村的变化,表达着自己对生活、对社会更广阔、更深度的认知。“这应当是我比较成熟的作品。”李佩甫说。

这是“文学豫军”的胜利

李佩甫获奖的消息令我省文学界兴奋不已。省作家协会副主席、秘书长乔叶,用“完美”、“破冰”、“用50年的认识来照亮生活”等来表达对李佩甫的祝贺之情。李佩甫则把此次获奖看作是对我省作家集体创作实力的褒奖。他说:“我是站在中原作家崛起的新高度上,在很多因素的综合下获得了这个奖。因此,获奖了固然高兴;但不论能否获奖,我都会不停地写下去。”

李佩甫说,作为省作家协会主席,他一直期待着我省文学创作尤其是长篇小说创作方面,早日出现震动中国文坛的巅峰之作。为了鼓励我省本土作家写出优秀的长篇小说,省文联、省作家协会举办了多届文学研修班,并启动了“文鼎中原——长篇小说精品工程”。这些举措,极大地促进了我省本土作家的创作,涌现出了一大批文学创作的中坚力量。正是有了他们的崛起,“文学豫军”的成就在全国越来越有影响。“我们每个人在其中都收获了充足的养分,让自己得到了成长。获奖不仅是鼓励,更是鞭策,让我向着更高的目标追求。”李佩甫说。

尽管创作不是为了获奖,但《生命册》的获奖还是对文坛有一定的引领作用。李佩甫说,《生命册》的成功缘于自己对豫中平原的熟悉,希望每位作家都能找到属于自己的“文学领地”,在自己的“领地”上挖一口深井。“你看,美国作家福克纳终生都在写他家乡那块‘邮票般’大的地方;土耳其作家奥罕·帕慕克也通过写故乡获得诺贝尔文学奖。在莫言获得诺贝尔文学奖之前,我就说过,中国作家与获得诺贝尔文学奖的亚洲作家几乎没有差距,因为他们也在自己的文学领地上辛勤耕作着。作家是生活在大地上的植物,我们的写作离不开自己最熟悉的土壤,只有深入书写自己熟悉的领地,才能游刃有余。”他说。

创作就是一次一次超越

38年的写作生涯,让写作成为融入李佩甫“血液的东西”,成为他的一种生存状态。就在这样的日子里,李佩甫一直寻求着突破。“走出原有的创作模式很艰难、很吃力。但创作永远是重新开始,我喜欢这样的状态。”李佩甫说。

以乡土小说著称的李佩甫每年都会去豫中平原的几个县市深入生活,不一定是在寻找素材,而是补充那种对生活的鲜活的感觉,由此诞生了《等等灵魂》、《城市白皮书》等极具思想深度和艺术感染力的作品。李佩甫说,这是努力在突破创作中的“短板”,是在一次一次超越,尤其是对自己的超越。写得久了,创作时一不小心就会滑进旧有的、习惯了的表达方式;而回避这些,并寻找新的表达方式又非常困难,这是中国作家共同面临的一个难题。

时代的变迁也让李佩甫不断对自己进行着灵魂的追问。他说,现在的乡土已经不是原来意义的乡土了,许多人已经找不到“故乡”了。社会发生了巨大的变化,但我们思考的还远远不够。文学其实应该走在时代的前面,但是在这个阶段,我们的文学落后于时代。

如今的李佩甫,更愿意把创作当成清洗心灵、自育育人的事情。用他自己的话说,“就像泡豆芽一样,每天都把生活素材浸泡在自己的脑海中,等到这些‘豆芽’膨胀了,就该写了。至于想抵达的文学高度,一直在努力着,但还没有达到我所期望的那个高度。”

■链接 获过茅奖的河南老乡还有谁?

茅盾文学奖是我国长篇小说的最高奖项之一,1982年进行首届评选,迄今为止已举办了9届。除了李佩甫,还有姚雪垠(《李自成》)、魏巍(《东方》)、李凖(《黄河东流去》)、柳建伟(《英雄时代》)、宗璞(《东藏记》)、周大新(《湖光山色》)、刘震云(《一句顶一万句》)等河南老乡获过茅奖。